ミシシッピalgebra project

1 はじめに

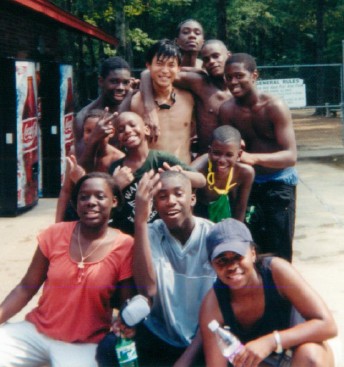

6年間の米国留学を終えて帰国する前の夏、私は、南部ミシシッピ州の黒人コミュニティで過ごすことにしました。夏休みに貧困地域の小学生に算数を教えるという「アルジェブラ・プロジェクト」にボランティアとして参加することにしたのです。

(当時の写真: http://www.typp.org/picts/31)

ミシシッピでの滞在は驚きの連続で、アメリカという国の深刻な地域格差、人種格差の現実に改めて気付かされた一ヶ月でした。

2 「あの壁をみろ!俺はあの色が大っ嫌いだ!」

下宿の初日、玄関先で自己紹介を終えた私に、家主はおもむろに、「お前に知っておいてもらいたいことがある。」と言い、「あの壁を見ろ!」と近所の家の白い塀を指さしました。そして、いきなり、「俺はあの色が大っ嫌いだ!憎き白人の色だからだ!いいか、わかったか。」とものすごい剣幕で話しはじめました。 しかも、「そういえば、お前ら日本の総理大臣も、黒人は怠け者といっただろう!」と責め立てられ、生きた心地がしませんでした。後から聞いたところでは、この家主は、黒人至上主義の政党に所属していて、やや過激な言動がある人物だということでした。多忙であまり家にいらっしゃらなかったので、彼の真意をじっくりと聞かせてもらう機会がなかったのが残念でした。

3 ピザが配達にこない地域

もっとも、このミシシッピで過去にあった人種差別の実態や、黒人コミュニティの過酷な現状を知るにつれ、彼が白人に悪感情を持つようになったのも、一定、理解できるようになりました。ピザの配達でさえも、この地域の名前を出した途端、犯罪がはびこる黒人エリアだという偏見で断られてしまうそうです。平日の昼間は、働き口も見つからないのか、玄関先に椅子を出してビール片手にぼんやりと通りの行き来を見ている大人があちらこちらにいます。未来に光が見えない絶望感が地域全体に蔓延しているような印象を受けました。

4 三つ編みがほどける!

子どもたちは元気いっぱいで、かわいかったです。彼らにとっては、東洋人、外国人と話すのも初めてです。自分の住む町の外にすら出たことがない子どもが大半なのです。子どもたちは私に興味津々で、ひとなつこっこくつきあってくれました。

女の子たちは、三つ編み(ドレッド)が大好きで、休み時間になると、友達同志でおしゃべりしながら、三つ編みをしてあげり、してもらったりして楽しそうです。

ある日、子ども達がやってきて、三つ編みしたげるよ~、と私の髪を編みはじめました。何センチか三つ編みができたところで、その子が不意に私の髪から手を離したところ、するすると三つ編みがほどけてしまいました。「あ~、ほどけちゃうんだ!ほら、みんな見て、見て!」と驚いた声を出す女の子。どうやら、黒人の子どもたちの髪の毛は縮れているので、三つ編みをしながら途中で手を離しても、髪同士が絡んでほどけることはないようなのです。私にとっては、逆に、ほどける髪に驚くという、子どもたちの反応が新鮮でした。

もっとも、ミシシッピであっても白人のなかでは、ストレートの髪の子どももたくさんいるはずです。あの女の子が、ストレートの髪に触れたことがなかったということは、普段の生活では、黒人と白人の子どもたちがふれあう機会が全くなかったことを示しています。こうした何気ない子どもたちの反応から、人種で分断されたミシシッピ社会と、貧困のなかで孤立している黒人コミュニティの実態が伝わってきました。

5 子どもの無気力を育てる環境

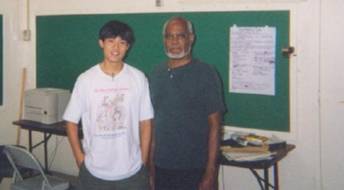

キャンプでふれあった子どもたちは底なしに明るく、地域の絶望感とは無縁のように見えます。しかし、「アルジェブラ・プロジェクト」の創始者ボブ・モーゼズに言わせると、子ども達は社会の偏見を内面化して無意識のうちに取り込んでしまっているといいます。

子どもたちは、「私は、どうせ勉強なんかできないし。」「僕は、バスケしかとりえがないから。」と、学業に対してあきらめの気持ちをも

ってしまうそうです。家庭に戻れば、貧困や家庭内暴力などで荒みきっていて、両親も子どもを励ます余裕はありません。むしろ、両親こそが「あんたが勉強して何になるんだい。」とあきらめの気持ちを植え付けていることも多いそうです。

こうして、子ども達の意識として、「お勉強なんてお利口さんがやることで、かっこわるいし、つまんない。そんなヤワな奴になりたくないよ」という考え方が根付いてしまい、これこそが貧困黒人地域の特性や社会の差別を取り込み、内面化しているというのです。

6 お勉強は、かっこいい(”cool”)?

キャンプに参加した当初、私は、先生役の高校生たちの指導が一向に進まなかったり、間違えたことを教えてしまったりしていて、何と非効率な教育だと感じていました。しかし、ボブが説明してくれたとおり、この地域の子どもたちにとっては、まずは何よりも、安心して友達といっしょに勉強できる場の確保が大事なのです。仕事もなく貧しさにいらだち、互いに罵声を浴びせ合うような両親から退避しなくてはいけませんし、勉強なんかよりもギャングのほうがいいぜ、と悪い先輩からの勧めを断ち切る安全な場所が必要です。

さらに、このプロジェクトは、その場所で算数を学ぶことが「かっこいい(cool)」ことになり、お前、やるな!と一目置かれるような新しい文化を育んでいくという壮大な取り組みなのです。

これは、単に優秀なエリート教育者たちが、つぎはぎで短期間の取り組みを実施するのでは実現しないといいます。今、教室で学んでいる子どもたちが、勉強に前向きに取り組む先輩たちにあこがれ、3~4年もたてば今度は自分が下級生を教える先生になり、新たな子どもたちが育っていく。子どもたちが変わることで、親や先生の意識も変わる。今日のアメリカでは、アルジェブラ(算数)教育をきっかけにした取り組みこそが、人種格差社会を変える「鍵(KEY)」なのだと淡々と語るボブの姿に、私は、心から敬服と感動を覚えました。

7 終わりに

振り返ってみれば、算数の学習よりも、むしろ、東洋人がキャンプにやってきた!私に話しかけてくれた!といった小さな異文化体験を通して、貧困地域の中に内向きになりがちな子どもたちが世界に目を向けるきっかけを提供できたこと、それが私の最大な貢献だったのかもしれません。

ミシシッピでの体験を踏まえ、日々の弁護士業務のなかでも、謙虚さと共感の気持ちを忘れないように心がけています。

冨増 四季(2011年8月29日記)